Avec cet article, je vous propose une analyse des sources vidéos de l’atelier de verrier d’Hérat en Afghanistan, une ville située non loin de la frontière iranienne.

Cet atelier est celui du verrier Ghulam Sakhi Saifi qui y travaille avec son fils. C’est un atelier traditionnel, les souffleurs de verre utilisent un four à bois. Jusqu’en 1977 au moins, les verriers y fabriquaient du verre à partir de matières premières locales.

Les sources

Cet atelier est documenté par un film de 1977 diffusé par le Corning Glass Museum “Glassmakers of Hérat”, tourné par Robert H. Brill, Frederick R. Matson, Latif Abdul Majoob, et Abdul Satar Popal. L’atelier est connu depuis 1968. Selon les artisans afghans, qui y travaillent, cela ferait plus de 200 ans que leur famille fabrique du verre dans cet atelier.

Ce film décrit la fabrication du verre à partir de cailloux blancs ramassés dans la rivière proche (qui pourrait être du quartz) et de cendres potassiques ou sodiques vendues par les nomades du dessert et obtenues en faisant brûler des buissons au-dessus de fosses où les cendres s’accumulent. Il est particulièrement intéressant puisqu’il documente la provenance des matériaux et les techniques verrières utilisées dans l’atelier.

Cet atelier est ensuite documenté par différents reportages vidéos. De nombreux articles de blog diffusent des photos de cet atelier sur internet et notamment : https://www.alive-in.org/afghan-glassblower-keeps-art-from-dying/ (Abdul Karim Azim Sept 2023) qui publie la plus intéressante des vidéos récentes :

On trouve également sur internet cette vidéo issue d’un site d’information financé par le gouvernement américain (!)

Contexte

Ces films mettent en avant le risque que cet atelier disparaisse (il est encore là pour l’instant ) ou que certaines techniques comme la fabrication du verre dans les années 1970 soit remplacé par l’utilisation de verre de recyclage (ce qui s’est produit effectivement). Les verriers évoquent la difficulté de vivre de cette activité, notamment récemment avec les importations chinoises, la fin du tourisme en Afghanistan (guerre, arrivée au pouvoir des talibans), l’impossibilité pour les afghans d’acheter les objets en verre de l’atelier, quand ils peinent à se nourrir. Ils évoquent aussi la pénibilité du métier avec une température extérieure qui atteint 50 degrés, “une fumée et une chaleur qui attaquent les yeux et les poumons” devant les fours. Ils soulignent aussi “nos pères sont morts aveugles et infirmes”, mais font mention d’un verrier mort à 103 ans.

Leur production est vendue dans une boutique de la vieille ville qui appartient, comme leur atelier, au vendeur d’objets en verres. Les verriers, en 1977, mentionnent la difficulté de vivre de leur métier, le revendeur et propriétaire tirant l’essentiel des revenus de leur travail.

Plus récemment, le four ne serait plus allumé que quelques jours par mois.

Techniques verrières

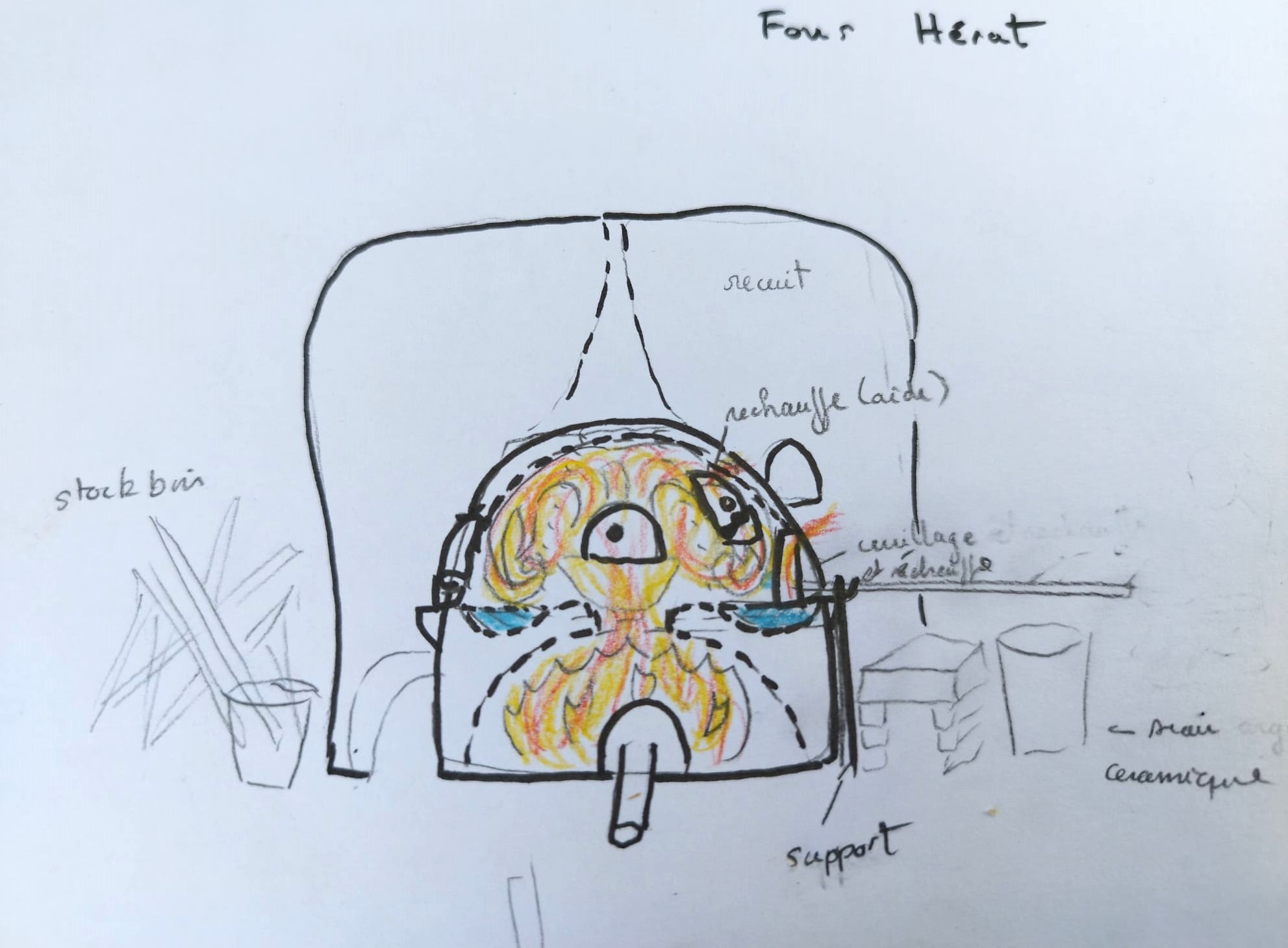

Le plan du four :

Il s’agit d’un four en deux parties : un four de fusion constitué d’une chambre de chauffe surmontée d’une chambre de recuit et un grand four de recuit, communiquant par l’arrière avec la chambre de chauffe ou la chambre de fusion.

Le four de fusion : la chambre de chauffe

– L’ouvreau bas, permettant d’introduire le bois dans la chambre de chauffe, est très petit et très peu de bois y est enfourné à la fois. Il s’agit de très petites sections (branches, buchettes refendues). Il est à peine plus grande que les ouvreaux permettant de réchauffer les pieds des verres, plus petit que l’ouvreau pour cueillir le verre. Le four est alimenté en bois par un enfant.

– Il n’y a pas d’alandier dans ce four et celui-ci semble posé à même le sol en tomettes (pas de sole excavée)

Le four de fusion : la chambre de fusion

– La chambre de fusion est placée au-dessus de la chambre de chauffe, les vidéos ne permettent pas de connaitre la taille de l’œil entre les deux chambres.

– Creuset ? Le verre peut être directement posé sur la sole de la chambre de fusion. À voir la manière dont les verriers cueillent, on peut envisager un espace d’une douzaine de cm de profondeur inclus dans la sole (type anneau). Mais sur certaines vidéos, on voit des creusets cassés avec un glacis de verre servant à contenir de l’eau pour refroidir les outils, des creusets sont donc peut-être placés dans le four.

Les postes de travail

– Deux postes de travail sont placés à droite et à gauche de la zone d’introduction du bois.

Ces deux postes de travail consistent en un ouvreau en face du verrier et d’un petit ouvreau à gauche du verrier sur le haut de la voute de la chambre de fusion pour réchauffer les pièces en plusieurs parties (pieds des verres). Cet ouvreau de réchauffe n’est présent que sur le poste de travail principal occupé par le verrier le plus ancien.

Les ouvreaux possèdent des petites portes en argiles fines avec un trou pour les déplacer. Un aplat en torchis est ménagé devant les portes de l’ouvreau principal pour permettre de déplacer facilement les portes (ouvrir et fermer l’ouvreau)

On remarque un petit ouvreau sur la chambre de fusion au-dessus de l’entrée du bois.

Il est possible qu’il y ait également un œil fermé au-dessus de la chambre de fusion (peut-être pour le tirage à l’allumage), à moins qu’il ne s’agisse que d’une porte qui sèche au-dessus du four.

Le poste de travail principal (occupé par le verrier sur les vidéos) :

– Un marbre est placé sur la gauche du verrier qui travaille accroupi ou en position assise basse.

– Devant le marbre est placé un seau en métal qui permet de rouler la canne et de la refroidir (il est utilisé comme un banc de verrier)

Sur la droite du verrier, est placé l’ouvreau du four de recuit.

– des plateformes en pierre ou torchis sont ménagée au niveau des ouvreaux du four de recuit et de fusion.

Note : Le four de fusion est assez petit et compact : Il semble que ce four consomme peu de bois par rapport aux fours romains ou gaulois reconstitués en Europe ou aux fours d’Anatolie.

En 1977, le bois était amené des collines alentour en âne. Le film de 1977 stipule une livraison toutes les deux semaines, mais on ne connait pas l’importance de la livraison. Un tas de bois est visible dans la vidéo d’Alive in Afghanistan de 2023. Il s’agit de bois très sec et fin.

Le four de recuit

Il communique avec le four de fusion par l’arrière de celui-ci, (probablement, grâce à un trou dans la chambre de chauffe ou de fusion). Il est assez volumineux avec un ouvreau intermédiaire, et sur les vidéos de 1977, un bas et un plus haut … Une branchette de bois est posée à l’entrée après l’ouvreau, peut être pour éviter les chocs thermiques lors de l’ouverture de la porte.

Le four est éteint tous les soirs, la porte du four de recuit est alors colmatée avec du torchis pour être rouverte le lendemain matin avant de relancer le four. Les objets en verre sont alors sortis par le verrier. Les verriers évoquent une production de 100 pièces par jour.

Température de travail et conduite du four

À première vue (couleur du verre, temps d’exécution des pièces, temps de marbrage…) la température doit avoisiner la plupart du temps les 1100 degrés. Les verriers évoquent une montée jusqu’à 1250° pour la fusion du verre. Le four semble parfois charbonner un peu (manque d’oxygène).

Les outils

Des cannes : qui servent à souffler et empontiller. On voit aussi, sur une des vidéos, un ferret ( ci-dessous). Dans le film de 1977, les verriers expliquent que les cannes sont des canons de fusils sciés.

Un bâton en bois : les verriers utilisent un bâton en bois pour ouvrir les cols des fioles ou des verres ( voir ci-dessous) et pour ouvrir les portes du four. Il est remplacé régulièrement

Un grand couteau à large lame : pour aplatir le fondement des pièces, séparer les pièces par choc thermique…

Des fers : un verrier utilise une sorte de fers longs et fins pour façonner les pièces. ( ci-dessous)

Une gouttière : Pour charger le four en verre (ou en mélange vitrifiable en 1977)

Comparaison

Le four de fusion de cet atelier afghan est très semblable au four des perliers d’Anatolie sur lesquels j’ai pu travailler : assez bas, de petite taille, pas d’alandier, sole non excavée. Les fours de recuits sont très différents par la taille, mais pas forcément par la conception (flamme venue du côté par le grand four, de la chambre de fusion en ce qui concerne les fours d’Anatolie).

En revanche, l’entrée du bois est de taille beaucoup plus réduite. Le bois utilisé est de section beaucoup plus fine (fendu alors que ce n’était pas le cas en Anatolie).

… En espérant pouvoir rencontrer un jour ces verriers traditionnels d’Afghanistan pour échanger avec eux sur leurs techniques verrières !